CITY IN THE CLOUD - DATA ON THE GROUND

The Architecture of Data

Die digitale Cloud ist allgegenwärtig: doch wo ist sie genau? Sie erscheint uns durch die zahllosen Geräte und Bildschirme, die unseren Alltag prägen: Smartphones, Laptops, Smart-Home-Geräte, Auto-Schnittstellen und zahllose Displays in urbanen Räumen. Hinter jedem Swipe und Stream verbirgt sich eine riesige und rasant wachsende Dateninfrastruktur: Rechenzentren in Städten und abgelegenen Regionen, Unterseekabel und Satelliten. Diese meist unsichtbaren Strukturen bestimmen unsere Lebensweise, Kommunikation und Verwaltung – und verbrauchen zugleich enorme Mengen an Land, Energie und Rohstoffen.

Trotz ihrer weitreichenden Auswirkungen werden Dateninfrastrukturen nur selten aus architektonischer oder politischer Perspektive diskutiert. Architekturforschung kann diese verborgenen materiellen und politischen Verflechtungen sichtbar machen. Ziel der Ausstellung ist es, die Cloud zu durchleuchten – von ihren historischen Ursprüngen bis hin zu zukünftigen Möglichkeiten – und dafür zu plädieren, die Gestaltung und Planung von Dateninfrastrukturen stärker in das gesellschaftliche und politische Bewusstsein einzubetten.

Die Ausstellung ist in drei Themen gegliedert: Elementar - Räumlich - Zeitlich und sie entfaltet sich anhand einer Reihe von Leitfragen.

Woraus besteht die digitale Cloud?

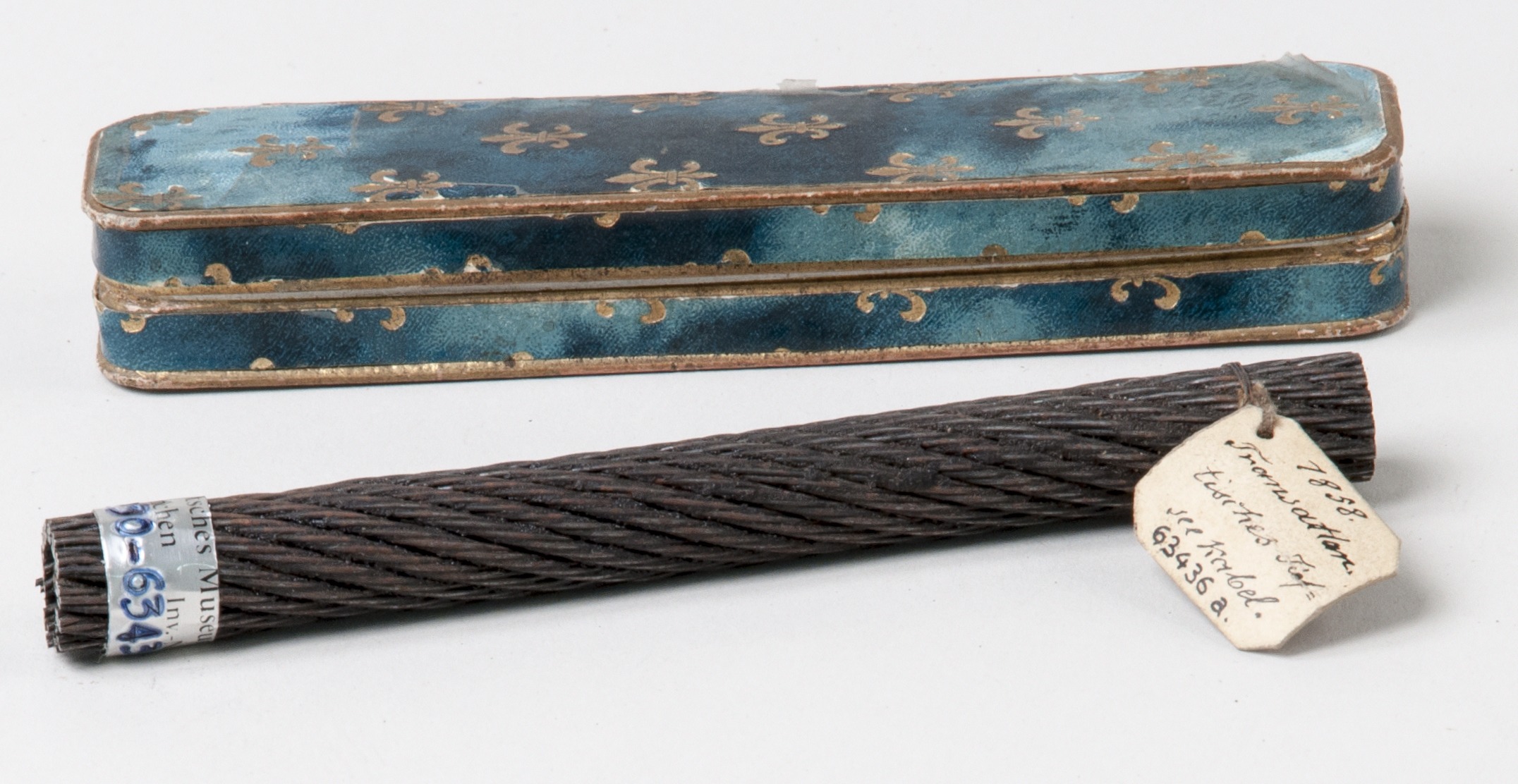

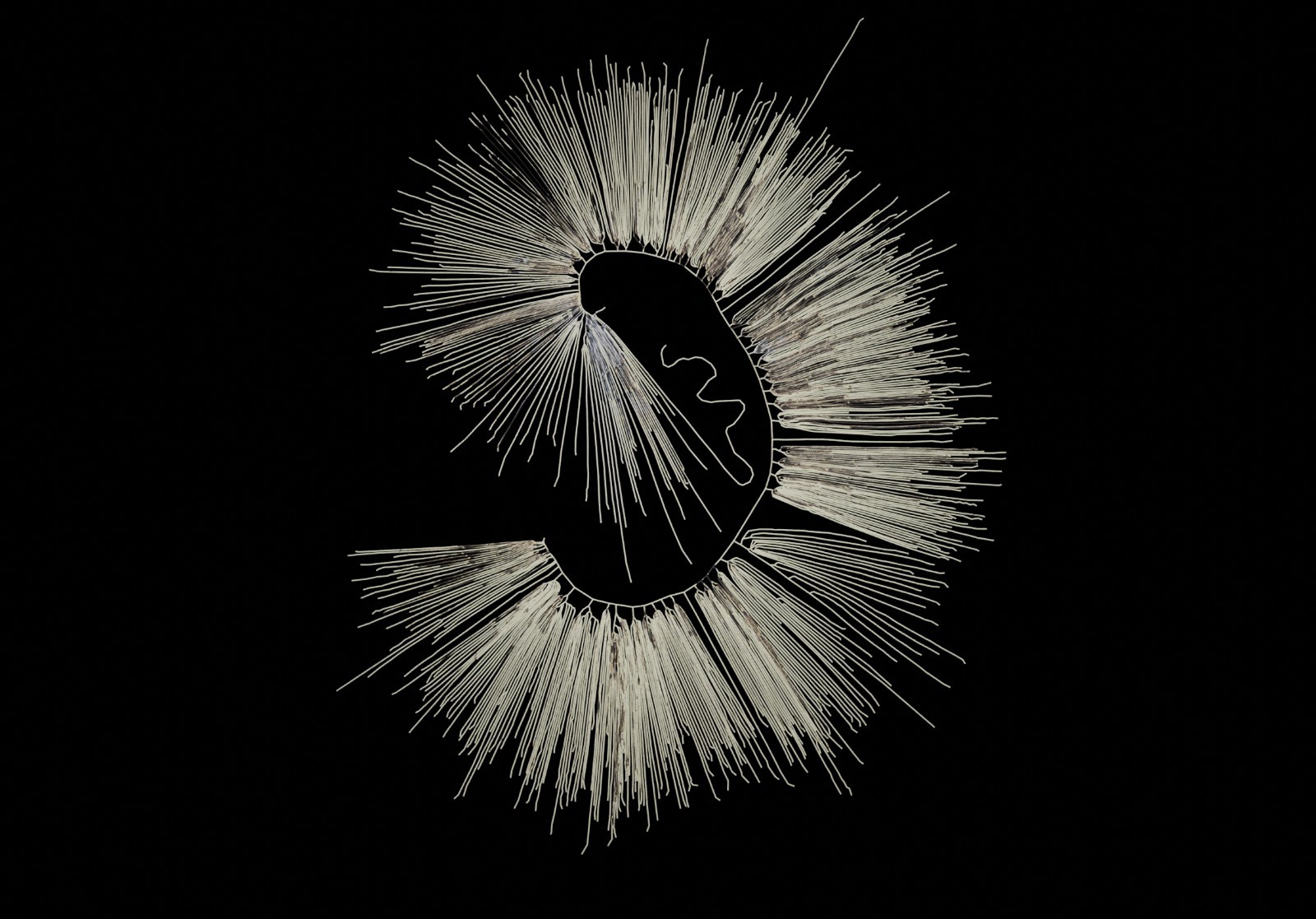

Das erste Kapitel legt die Elemente der Cloud offen. Wir blicken tief ins Meer und verfolgen die Unterseekabel, die heute mehr als 95 % der weltweiten Kommunikation übertragen. Von der Verlegung des ersten transatlantischen Telegrafenkabels im 19. Jahrhundert bis hin zu den globalen Glasfasernetzen von heute offenbaren diese Infrastrukturen geopolitische und koloniale Verstrickungen. Objekte aus dem Deutschen Museum veranschaulichen diese Geschichten aus wissenschaftlicher und materieller Perspektive.

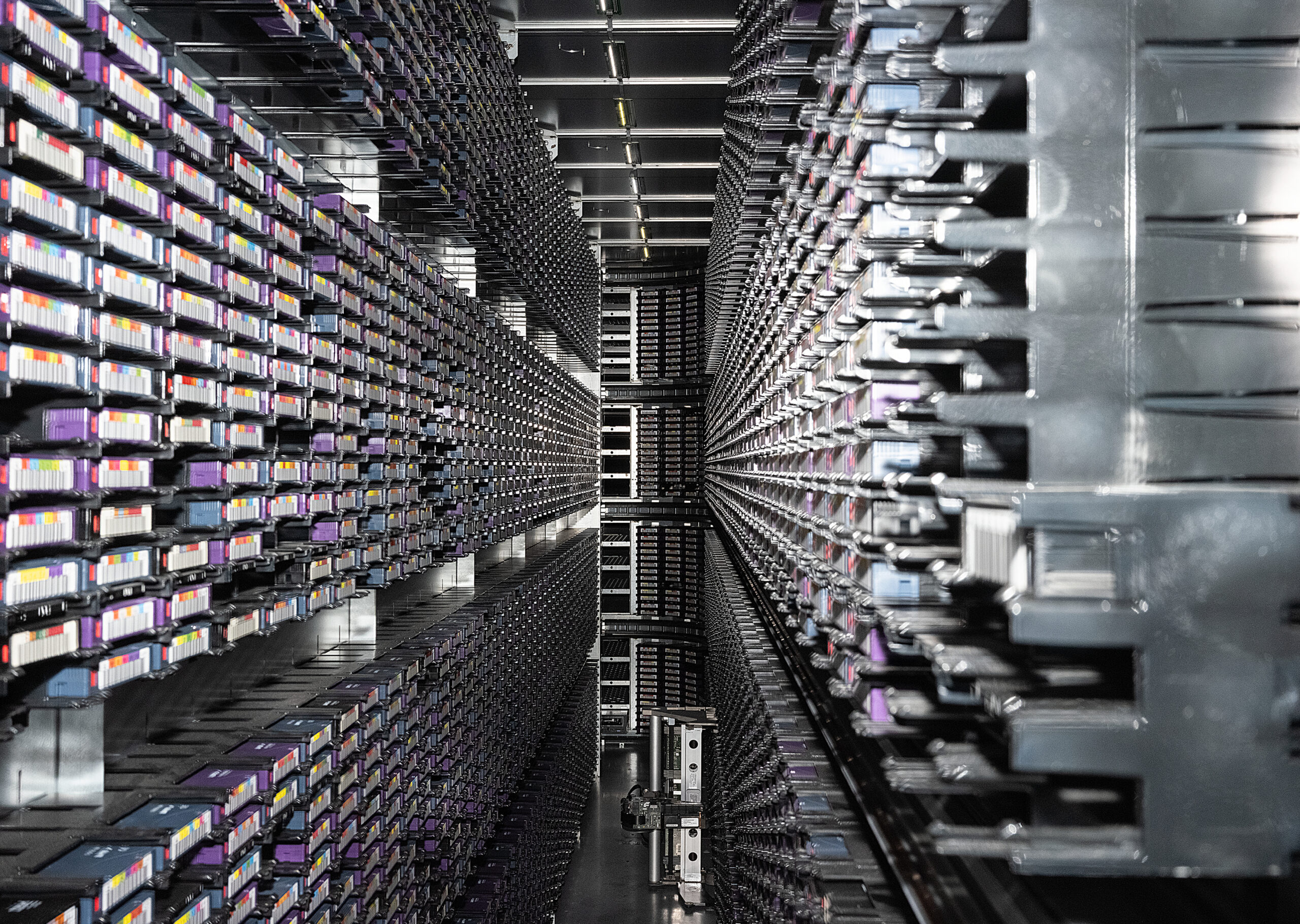

Das Kapitel widmet sich auch den Rechenzentren, die sich zu neuen Standorten der Macht entwickeln. Sie sind keineswegs neutrale Räume, sondern verbrauchen enorme Mengen an Energie und Frischwasser und beanspruchen zunehmend größere Flächen. Mit dem exponentiellen Wachstum der Künstlichen Intelligenz (KI) steigt die Nachfrage nach neuen Anlagen rapide an. Die Ausstellung macht ihre architektonische Präsenz, ihre politischen Dimensionen und ihre ökologischen Kosten sichtbar, mit Fallstudien aus Deutschland und dem Ausland, darunter das Münchner Leibniz-Rechenzentrum in Garching.

Digitale Daten – die neue Währung?

Daten sind zum Motor neuer Formen der Extraktion geworden. Die Ausweitung von Datenökonomien hängt von kritischen Rohstoffen wie Lithium, Kupfer, Kobalt und Zinn ab. Dieses Kapitel untersucht insbesondere den Lithium- und Zinnabbau und richtet den Blick auf die Folgen dieser Rohstoffgewinnung auf lokale Ökosysteme und Gemeinschaften. Thematisiert werden der Kampf um Wasserrechte in einer der größten Lithiumminen der Atacama-Wüste in Chile sowie die ökologischen und gesellschaftlichen Kosten des Zinnabbaus auf der indonesischen Insel Bangka. Zudem werden die Bemühungen beleuchtet, Lithium und andere kritische Rohstoffe in Europa zu sichern. Indem wir diese Materialflüsse nachverfolgen, thematisiert die Ausstellung den tatsächlichen Preis, den wir für die Datenökonomie zahlen müssen.

Ist die Stadt mehr als ein Computer?

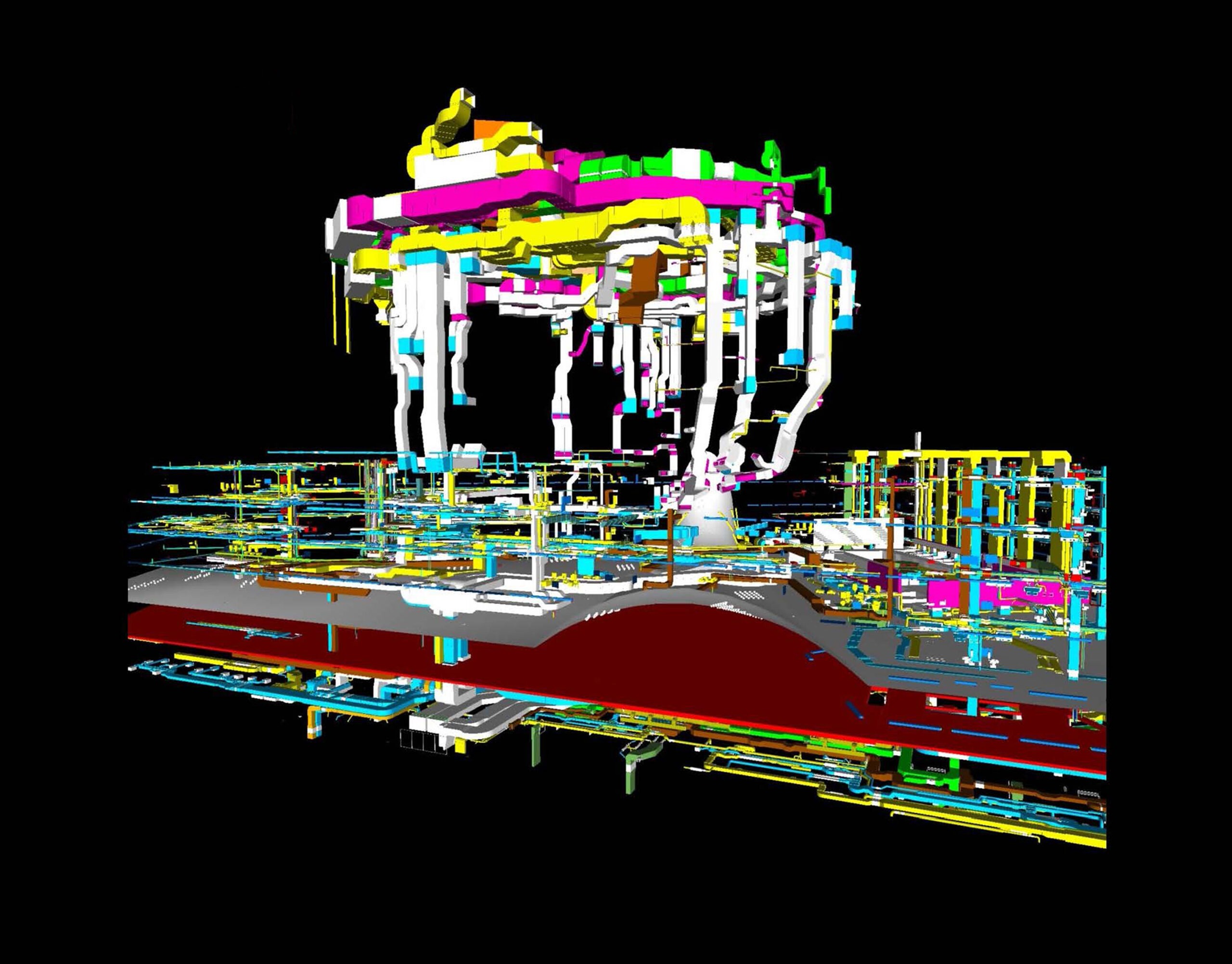

Die sogenannte Smart City nutzt Daten, um Komplexität zu „optimieren“ und zu „verwalten“. Dieser Abschnitt untersucht, wie städtische Umgebungen durch digitale Systeme umgestaltet werden, und stellt die Frage: Was wäre, wenn Daten dazu genutzt würden, Bürger:innen zu stärken, anstatt dem Überwachungskapitalismus zu dienen? Eine in Zusammenarbeit mit dem Digital Twin München entwickelte Fallstudie schlägt Daten als öffentliche Infrastruktur und Instrument für bürgerschaftliches Engagement vor.

Darüber hinaus widmet sich die Ausstellung der Transformation der architektonischen Praxis durch Datenmodellierung, maschinelles Lernen und KI und eröffnet neue Debatten darüber, wie Daten die Gestaltung und den Bau und Rückbau von Gebäuden verändern können.

Daten speichern oder löschen?

Angesichts des steigenden Bedarfs an Strom, Wasser und einer enormen Menge an Elektroschrott ist die Entscheidung, welche Daten wir behalten und welche wir löschen, zu einem politischen Akt geworden. In einer Zeit exzessiver Backup- und Speicherpraktiken ist die Frage, welche Daten wir bewahren und unter welchen Bedingungen, dringlicher denn je. Digitale Archive spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung historischer Überlieferungen, während das KI-Training neue Fragen zu Voreingenommenheit, Zugang und Erinnerung aufwirft. Können wir in diesem riesigen Datenmeer zwischen Rauschen und wertvollen Informationen unterscheiden? Und können wir „Black Box“ und Datenverzerrungen ethisch navigieren?

Dieses Kapitel regt zum Nachdenken darüber an, wie Dateninfrastrukturen unser Erinnern und Vergessen beeinflussen und wie architektonische Arbeit an digitale Systeme gebunden ist. Es fragt, wie wir in Zukunft mit Daten umgehen könnten, wie wir uns von dem trennen, was nicht mehr gebraucht wird, und wie wir jenseits der Logik unbegrenzter Speicherkapazitäten gestalten können.

Kurator: Damjan Kokalevski

Wissenschaftliche Beratung: Marina Otero Verzier

Forschung und Fotografie: Giulia Bruno

Fotografie: Catherine Hyland

Kuratorische Assistent*innen: Ramona Kornberger, Leo Paulmichl, Māra Starka

Vermittlungsprogramm: Sarolta Szatmári

Studentische Hilfskraft: Yuval Ehud

Ausstellungsgestaltung: CPWH

Grafische Gestaltung/ Motion: Wiegand von Hartmann

Interaktive Exponate: 3e8 Studio

FÖRDERUNG/ KOOPERATIONEN

Die Ausstellung wird unterstützt von: PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e.V. und ihrem Kooperationspartner Allianz

Kooperationspartner: Deutsches Museum; Digitaler Zwilling München - Landeshauptstadt München, Kommunalreferat, GeodatenService, Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Unternehmenssponsor: beMatrix Deutschland GmbH

Publikation

City in the Cloud - Data on the Ground

Die Ausstellung wird begleitet von einem Katalog, herausgegeben von Cara Hähl-Pfeifer, Damjan Kokalevski und Andres Lepik und veröffentlicht von ArchiTangle. Dieser ist erhältlich im Cedon Museumsshop.

Zum Katalog